泡盛ってクセが強いと聞いたけど、飲みやすい泡盛ってあるのかな?

「泡盛って、クセが強いって聞くけど本当?」「独特の風味が苦手で、まだ飲んだことがない…」そんな泡盛に対するイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

確かに、泡盛はその製法や原料由来の独特な風味があり、人によっては「クセが強い」と感じるかもしれません。しかし、近年では製造技術の向上や多様な原料の使用により、初心者の方でも飲みやすい泡盛が増えています。

この記事では、泡盛マイスターである筆者が、泡盛の奥深い魅力と、初心者の方でも楽しめる飲みやすい泡盛の選び方を徹底解説します。

泡盛の基本的な知識から、風味の特徴、おすすめの銘柄まで、あなたの泡盛ライフを豊かにする情報が満載です。この記事を読めば、あなたもきっと泡盛の虜になるはず。ぜひ最後までお読みいただき、自分にぴったりの泡盛を見つけてください。

- 泡盛がクセが強いと言われる理由

- 1番度数の強い泡盛

- クセの強い泡盛

- 泡盛の選び方

この記事は沖縄移住生活13年、泡盛酒造での勤務経験もある泡盛マイスターのももとが書いています。

泡盛マイスターが選ぶ!石垣島の泡盛ランキングTOP10

泡盛マイスターが選ぶ!石垣島の泡盛ランキングTOP10

目次 [hide]

泡盛はクセが強いと言われる理由

泡盛は、なぜ「クセが強い」や「まずい」と言われるのでしょうか。その理由は、大きく分けて味や香り、そして度数が強いという要素が挙げられます。

- 泡盛の味の特徴

- 泡盛の香りの特徴

- 1番強い泡盛

- 石垣島の白百合

泡盛の味の特徴

泡盛は、タイ米を原料に黒麹菌を使って仕込む、沖縄独自の蒸留酒です。その味わいは、黒麹菌由来の独特の香りと、米の甘みが調和した、奥深く複雑なものです。この複雑な味が、人によっては独特のクセとして感じられることがあるのです。

熟成期間によっても風味が大きく変化し、古酒(くーす)と呼ばれる長期熟成された泡盛は、バニラやカラメルのような甘い香りと、まろやかでコクのある味わいが特徴です。

また、アルコール度数が高いものが多いため、力強い飲みごたえも楽しめます、これがクセが強く感じる方もいるようです。しかし、近年では、度数を抑えた飲みやすい泡盛や、様々な原料を使用した個性的な泡盛も増えており、幅広い層に親しまれています。

泡盛の香りの特徴

泡盛の香りは、黒麹菌がもたらす独特の香ばしさや力強さが特徴です。原料であるタイ米と黒麹を使用し、麹作りの温度や時間を細かく調整することで、多様な香りが生まれます。

離島などで多く見られる直火蒸留の泡盛では、蒸留直後の若い酒にガス臭のような香りを感じることがあります。これは、人によっては強いクセと感じられるかもしれません。

しかし、泡盛は熟成によって香りが大きく変化します。長期間熟成させることで、バニラやチョコレートを思わせる甘く芳醇な香りに変化するものもあります。

熟成による香りの変化は、泡盛の大きな魅力の一つです。時間をかけて熟成された古酒(くーす)は、その芳醇な香りとまろやかな味わいで、多くの人々を魅了しています。

1番強い泡盛

泡盛は、一般的に焼酎よりもアルコール度数が高い傾向にあります。この度数の高さが、口に含んだ時の強い刺激となり、「クセが強い」と感じる要因の一つとなることがあります。特に、与那国島の「どなん」のような花酒は、60度という非常に高いアルコール度数を誇り、その強い刺激から泡盛全体のイメージが「クセが強い」と思われがちです。

しかし、近年では、アルコール度数を抑え、飲みやすさを追求した泡盛も増えてきました。これらの泡盛は、初心者の方でも抵抗なく楽しめるように工夫されており、泡盛の多様な魅力を広げています。

泡盛は、度数だけでなく、製法や熟成期間によっても味わいが大きく異なります。度数の高い泡盛だけでなく、度数を抑えた飲みやすい泡盛も試してみることで、自分好みの泡盛を見つけることができるでしょう。

石垣島の白百合はクセが強い

クセの強い泡盛の代表的な存在と言えば、石垣島の池原酒造の「白百合」です。

その特徴は、爽やかな香りと対照的な、独特で力強い味わいにあります。しばしば「土のような風味」と評されるこの泡盛は、一口飲んだだけで忘れられない印象を残します。

泡盛初心者の方が最初に白百合を口にすると、その強烈な個性から「泡盛はクセが強い」という印象を持つかもしれません。しかし、この独特の風味が、泡盛愛好家を魅了してやまないのも事実です。

白百合は、泡盛の奥深い世界への扉を開く、まさに代表的な存在と言えるでしょう。

泡盛はクセ強だけでない飲みやすい泡盛の選び方5選

泡盛を選ぶ際、一番気になるのは味ですよね。クセが強くて飲みづらい泡盛を選ばないためにも、泡盛を選ぶ際に役立つ、一般的な味の特徴を判断する方法を紹介します。

- ラベルで判断する

- 新酒か古酒で決める

- 蒸留方法で判断する

- 麹造りの期間で判断する

- 試飲する

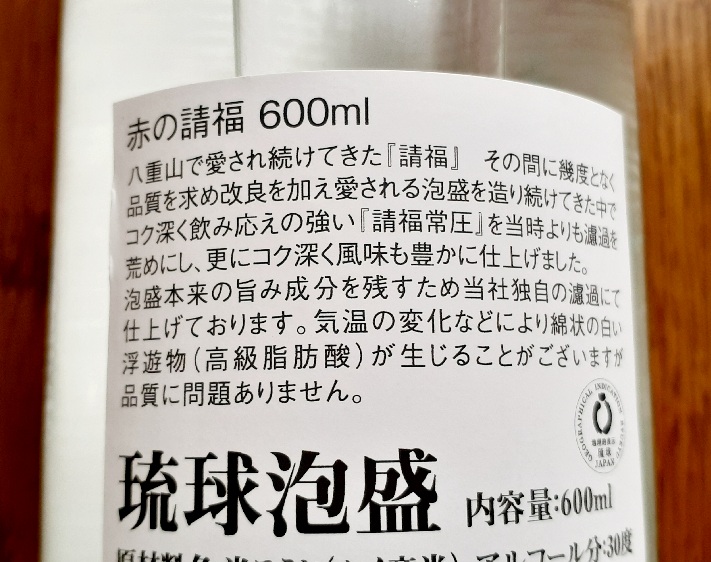

1.泡盛のラベルで確認する

泡盛を選ぶ際、まずは泡盛のビンやパックに記載されているラベルで、その泡盛の特徴を見て判断します。

例えば、上の画像は請福酒造の「赤の請福」のバックラベルですが、このように書いてあると分かりやすいですよね。

しかし、残念ながら、全ての泡盛が詳細な特徴を記載しているわけではありません。

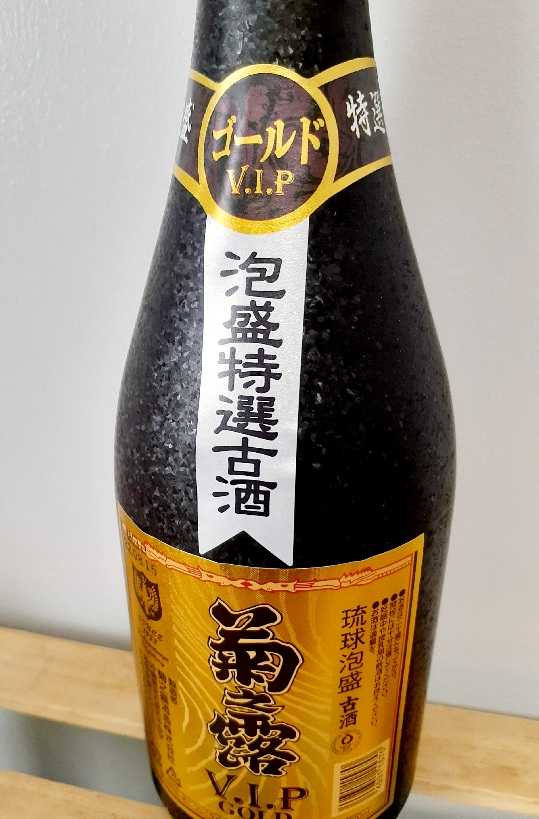

2.新酒か古酒(クース)か確認する

泡盛を選ぶ際、ラベルに注目することで、新酒か古酒(クース)かを簡単に判断できます。古酒とは、全量を3年以上貯蔵熟成させた泡盛を指します。一般的に、泡盛は熟成期間が長くなるほど、まろやかで奥深い味わいに変化すると言われています。

新酒は、製造されてから間もないフレッシュな風味が特徴です。一方、古酒は、時間をかけて熟成されることで、独特の芳醇な香りと、口当たりの良いまろやかな味わいが生まれます。

泡盛を初めて飲む方や、アルコールの刺激が苦手な方は、古酒から試してみるのがおすすめです。古酒は、新酒に比べてアルコール感が穏やかで、飲みやすいと感じる方が多いでしょう。

ラベルには、古酒であることを示す表記や、熟成年数などが記載されているので、購入する際にはぜひチェックしてみてください。

新酒と古酒(クース)の味の違いは以下のとおりです。

3.泡盛の蒸留方法を確認する

泡盛の蒸留方法を大きく分けると、常圧蒸留と減圧蒸留があります。この蒸留方法によっても泡盛の味は変わってきます。

先程の赤の請福では、「請福常圧」と書いてありましたね。

常圧蒸留と減圧蒸留の違いをまとめると以下のとおりになります。

【常圧蒸留】

通常の気圧環境下では、アルコールの沸点は78.3℃です。一方、水の沸点は100℃です。この沸点の差を利用して、もろみを加熱し、アルコール分を抽出する蒸留方法を「常圧蒸留」といいます。

常圧蒸留では、もろみを加熱することで、アルコールが水よりも先に蒸発します。この蒸気を冷却することで、アルコール濃度の高い液体を得ることができます。

常圧蒸留は、泡盛やウイスキーなど、独特の風味や香りを重視する蒸留酒の製造に用いられることが多いです。

【減圧蒸留】

減圧蒸留は、蒸留器内の気圧を意図的に下げることで、アルコールの沸点を下げ、低温で蒸留を可能にする技術です。

高山のような気圧の低い場所では、水が100℃よりも低い温度で沸騰する現象が見られます。減圧蒸留は、この原理を蒸留器内で再現し、40~60℃程度の低温でアルコールを蒸発させます。

低温で蒸留することで、熱による成分の変化を抑え、軽やかでフルーティーな風味を引き出すことができます。減圧蒸留は、焼酎や泡盛など、繊細な香りを重視する蒸留酒の製造に用いられることが多いです。

このアルコールの沸点の違いで泡盛の味が変わってきます。なぜなら、温度によって味を左右する含まれる成分に違いがあるのです。

詳しい成分についてはここでは省力しますが、一般的な味の違いをまとめると以下のようになります。

4.泡盛の麹作りの期間で判断する

泡盛造りにおいて、麹造りは酒の品質を左右する最も重要な工程の一つです。

泡盛の麹造りでは、蒸したタイ米に黒麹菌を丁寧にまぶし、通常2日間かけて寝かせます。この工程を「製麹(せいきく)」と呼びます。

製麹の期間や、米に黒麹菌をどの程度繁殖させるかによって、泡盛の香りや味わいが大きく変化します。

黒麹菌は、米のデンプンを糖に変えるだけでなく、泡盛特有の風味を生み出す重要な役割を担っています。

製麹の期間が特徴的な泡盛と言えば、忠孝酒造の「四日麹(よっかこうじ)」は有名ですね。

四日麹では通常2日間の製麹期間を4日間にして、香り成分を多く引き出しているそうです。

5.泡盛を試飲してみる

最後はやっぱり試飲して、自分の好みの泡盛を見つけるのが一番分かりやすいですね。

試飲できる場所は限られていますが、酒造の直売店やお土産屋によっては試飲をさせてくれるところがあります。

酒造に行けば、泡盛の味についてもいろいろ教えてくれるはずなので、ぜひ自分にあった泡盛を見つけてください。

泡盛はクセが強いまとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 泡盛は古酒よりも新酒の方がクセが強いと感じることが多い

- アルコール度数が高いとクセが強いと感じる人もいる

- 与那国島のどなんは60度の泡盛がある

- 石垣島の白百合はクセの強い泡盛の代表

- 泡盛の味やクセの強さは、ラベルや蒸留方法、製麹の期間などで判断することができる

- 好みの泡盛を見つけるには試飲が1番

\最後まで読んでいただきありがとうございます。クリックしていただけると励みになります/